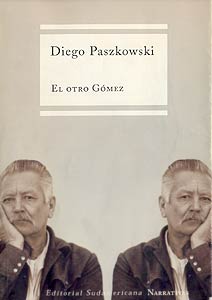

El otro Gómez

Editorial Sudamericana – Narrativas

La vida de William Puente, un contador mediocre, cambia de un día para el otro cuando es confundido con el segundo jefe de un cártel de narcotraficantes bolivianos, secuestrado en la estación de ómnibus de Retiro y forzado a aceptar un destino opuesto al que había llevado hasta entonces. Comienza una existencia marcada por el lujo, los placeres y el poder, pero también por las intrigas, la violencia y la más íntima traición. Mientras narra una fascinante historia de aventuras, Paszkowski plantea con sutileza y precisión un tema que obsesionó a legiones de escritores: el de la identidad, el doble, las vidas paralelas. ¿Qué es un nombre, una cara, una vida? ¿Somos todos iguales, todos diferentes, dónde termina el original y comienza la copia? Este relato despojado e intenso, con personajes de carne y hueso y algunas maravillosas descripciones de la selva boliviana, atrapará a sus lectores desde el golpe inicial hasta el final inesperado.

«(Paszkowski) marca el renacimiento del relato argentino con una fuerza que

no se veía desde hace mucho tiempo».

Tomás Eloy Martínez.

«No me cabe duda de que es un escritor genuino».

Adolfo Bioy Casares.

Cuando me quitaron la venda de los ojos, que más que una venda era un gran pañuelo de cuello, de seda bordó con dibujos búlgaros amarillos, lo primero que vi fue un cuadro. En la habitación había lo que entonces creí una reproducción de un Van Gogh -Le moulin de la Galette- que había visto muchas veces en el Museo Nacional de Bellas Artes. Después supe que se trataba del original, que la reproducción estaba en el museo, pero entonces fue eso, que hubiera un cuadro, porque yo esperaba un cuartucho sórdido, paredes sucias y todo el maltrato que fuera capaz de soportar.

Pero no, se esforzaban por complacerme. Uno dijo quiere un analgésico, Gómez, y el otro dijo quiere algo, un vaso de agua, un café tal vez. No quería nada. O sí, quería que me quitaran las esposas que me amarraban el brazo izquierdo a un barrote de la cama, quizá ir al baño. Quería mirar el cuadro, pensar que aún estaba en el museo y que todo aquello, la habitación impecable, los hombres de gris preguntándome otra vez si me sentía bien -se siente bien, Gómez- y la confusión de la estación de Retiro fuera parte de algún otro cuadro, fantasía, sueño.

No estaba en el museo, no era cuadro, fantasía, sueño. Estaba en una habitación impecable, dos hombres de gris me revisaban la cabeza para comprobar que el golpe que me habían dado al meterme en el auto no era tan grave -no es tan grave, Gómez, en un par de días se le baja el chichón. Otra vez dije no soy Gómez, como les había dicho en Retiro, no soy Gómez, créanme, se confunden, miren, miren mi billetera, mis documentos. Pero ahora los documentos los tenían ellos -el rubio los había abierto en la estación para decir William Puente, lindo nombre te inventaste, Gómez. No soy Gómez, grité, y el otro -morocho, bigote policial- dijo esto a Valdivia no le gustará nada, no señor.

Esa fue la primera vez en mi vida que escuché el nombre, Valdivia. Hoy sé casi todo. Sé cómo vive, qué hace, cuáles son sus sueños y también sus planes inmediatos. Sé qué clase de desayuno toma por las mañanas -jugo de naranjas, café express, tostadas con miel- dónde almuerza, en cuál de sus casas duerme cada noche y con quién lo hace. Sé también qué clase de camisas usa, y hasta el talle de las camisas, hechas a medida por un sastre de Cochabamba que trabaja casi únicamente para él y su gente. De Valdivia lo sé todo. He oído una y otra vez el relato sobre sus familiares terratenientes, su hermana de treinta y dos años, eterna estudiante en la Newschool de Nueva York, su madre, siempre a punto de morirse. Sé de su secreta ambición de heredar al padre, que no está a punto de morir pero que bien podría hacerlo.

Entonces era sólo un nombre, que escuchaba esperanzado. Llegaría Valdivia para aclarar el malentendido. Mandaría a buscar al verdadero Gómez y me dejarían en paz. Volvería a ser William Puente, como siempre, seguiría encorvando mi metro con noventa, conservaría mi bigote entrecano, lo que queda de mi cabello castaño oscuro y mi trabajo en el Banco. Valdivia llegaría y ordenaría a sus hombres que me quitaran las esposas, que me pidieran disculpas, que me llevaran a casa. Y yo me derrumbaría en la cama, me daría un baño y avisaría que por razones particulares me tomaba tres días sin goce de sueldo. Era martes, anochecía, y si me liberaban en ese mismo momento volvería a mi trabajo recién el lunes siguiente.

Eso me reconfortaba. Mis compañeros tendrían que hacerse cargo de mis cuentas, que no eran muchas. Nadie saldría herido. Y además, no faltaría oportunidad de devolver el favor. No que a uno de ellos le tocara ser secuestrado y lo llamaran Gómez, lo obligaran a salir de Retiro a punta de pistola, lo golpearan en la cara y en la cabeza y lo metieran en un auto, y el mundo se les borrara en un manto de niebla, en un sube y baja -luz y sombra, luz y sombra-, ni que fueran arrojados, esposados en una cama a la espera de un destino incierto. Pero todos necesitan un favor de vez en cuando.

Pensaba en eso y se abrió la puerta. No me di cuenta de que había quedado a oscuras. Unas luces atravesaban en forma intermitente las cortinas azules: faros de autos que pasaban por alguna avenida. El rubio me preguntó si quería algo. Algo de comer, ver televisión, cualquier cosa. Le pedí que me permitiera ir al baño. Cómo no, Gómez, dijo, y se acercó a abrir las esposas con su llavecita. Pensé en golpearlo y escapar. Después de todo yo era más alto y seguramente más fuerte, y él, en ese momento, no tenía armas a la vista.

Pero mientras el rubio me decía acuérdese de esto después, Gómez, vi que en la puerta de la habitación aguardaba el morocho, pistola en mano, para acompañarme. En el baño me pregunté qué quería decir eso de acuérdese. Luego de que el morocho me guiara por un living inmenso de regreso al cuarto, el rubio, mientras me esposaba otra vez, me dijo ya sabe, cuando hable con Valdivia acuérdese de mí. Y me dejó el control remoto de la televisión. Está bien, pero se confunde, dije. No dijo nada y salió. Antes de cerrar la puerta escuché que le decía a su compañero no hay caso, pues, sigue con lo mismo.

Encendí el televisor. Tenía cable, más de sesenta canales que yo ni siquiera conocía, acostumbrado a mirar unos pocos programas en la televisión abierta y, más que nada, a escuchar la radio. Pero allí había un aparato gigantesco, color, y cable, y aunque no soy un hombre fantasioso me dije que, hasta que llegara Valdivia, debía tomarme todo aquello como si estuviera en un hotel, como unas vacaciones.

La fantasía duró unos segundos, hasta que empecé a pasar nerviosamente los canales para ver si alguien, algún noticiero, decía algo de mi secuestro. Otra fantasía. ¿Quién era yo? Ni siquiera tenía enemigos, y la familia de Cynthia, por más que me detestara –en los últimos tiempos nuestro matrimonio no había sido feliz-, ni por lejos tenía los recursos como para organizar algo como aquello.

¿Y qué importancia tenía mi secuestro, si además nadie lo había visto? En la estación de Retiro: uno, el rubio, me mostró discretamente el arma que llevaba en la cintura, y sin violencia me condujeron hacia el estacionamiento. Me metieron en un auto y, mientras el rubio acomodaba mi bolso en el baúl, el otro me golpeaba varias veces y usaba su propio revólver para darme un culatazo. Estábamos adentro del auto -un 505 marrón, con vidrios polarizados- cuando recibí los golpes, de modo que era imposible que nadie hubiera visto nada.

Aún pasaba los canales cuando el rubio entró con una bandeja: pollo al spiedo cortado en trozos pequeños, papas fritas, una lata de gaseosa. Aquí está la comida, señor Gómez, espero que le guste. Habían cortado el pollo de tal forma que podía comer con una sola mano. Apagué el televisor y pregunté cuándo llegaba Valdivia. Pronto, me dijo el rubio. Mejor coma.

Comí. No podía hacer otra cosa, y además tenía hambre. ¿Qué hubiera comido en casa? Dos hamburguesas, un cuarto kilo de pan, ninguna gaseosa. Hubiera comido solo. Hubiera escuchado la radio y comido solo, pensando en Cynthia y en Mariel. Cynthia de pie, junto a la mesada, delantal a cuadros, rodete, manos blancas a punto de condimentar una ensalada para los tres, aceite de oliva, vinagre de vino, televisor apagado, mi hija Mariel junto a ella, el mismo cabello rubio, el mismo rodete, sin delantal, cuidando junto a las hornallas que no se pase la carne en la plancha, llego del trabajo, las miro, las saludo, beso en los labios, beso en la frente, Mariel sonríe, dice papá mirá la nota que me saqué en el colegio, nueve en matemáticas, qué bien, igual que yo a tu edad, yo también soy bueno en matemáticas; sí, dice Cynthia, papá es muy bueno en todo, vamos a comer. Un cuarto kilo de pan, dos hamburguesas. Ninguna gaseosa. Televisor encendido. Solo. O la radio. Cena familiar. Cuaderno de calificaciones. Sí, el trabajo como siempre. Calor. Qué tal tus cosas.

Dos años después: mal. Mis cosas mal. Me voy a Montevideo. Perdoname, William, yo sé cómo la querés a la nena. Nos vamos las dos. Por un tiempo. No podés hacerme esto. Hacerte qué. Esto, irte, no te podés ir. Puedo. Estoy aburrida, es por un tiempo, tenés que entenderme, allá consigo trabajo seguro. Estoy aburrida, William, entendeme. Cuarto kilo de pan. Hamburguesas. La heladera vacía. Ninguna gaseosa. Las dos, allá en Uruguay, comerían mejor. Y yo aquella noche ya ni siquiera conservaba el derecho de comer solo mis propias hamburguesas, de escuchar mi propia radio, de ver mi propio y viejo televisor en blanco y negro.

La comida estuvo bien. ¿Algo más? ¿Un café? ¿Un analgésico, señor Gómez? Al rubio le gustaba, por alguna razón, la palabra analgésico. Sí, un analgésico. Si tiene Tetralgin, mejor. Y un café, cargado. Cómo no, ya le traigo. Acá tenemos máquina express. El señor Valdivia no toma de filtro… pero usted ya debe saberlo, ¿no, señor Gómez? No, no lo sé, cuénteme qué es lo que tendría que saber.

Escuche, yo no sé si usted está actuando o qué, Gómez. A mí las estrategias de los jefes me tienen sin cuidado, y muchas veces es mejor que ni me preocupe por saber. Yo lo único que cuido es mi trabajo. Recibo mi sueldo, no hago preguntas, y espero que llegue el otro mes. Todavía no cumplí treinta años y ya tengo tres hijos, muchas responsabilidades, ¿ya? Y estoy comprando una casa en Cochabamba para mi familia. A mí lo que me importa es eso, y lo que pase entre Valdivia y usted no me interesa. Pero usted, Gómez, ya habrá venido muchas veces acá, ya conoce bien la casa. Debería saber que hay máquina de café express. Y dicen que usted hizo una vez un asado en el balcón terraza, que lo hizo usted, Gómez, con sus propias manos. Yo, discúlpeme que me meta en sus cosas, yo no sé si usted tiene un ataque de amnesia, o si de verdad quiere separarse de nosotros, o si está preparando algo que no entendemos. Pero le digo lo que le diría Valdivia: tenemos un problema.

Mire… Decker, me llamo Anthony Decker, me dicen Tony. Mire, Decker, le juro que yo soy William Efraín Puente, que nací el veintinueve de agosto de mil nueve cuarenta y ocho en Montevideo, Uruguay, que vivo en la Argentina desde los seis años, y que no tengo ni la menor idea de qué es lo que está pasando. ¿Ve? Si yo fuera ese Gómez que usted cree, no podría decirle todo esto…

Vamos a hacer una cosa. Le voy a contar un secreto, pero únicamente para que vea que puede confiar en mí. El otro día… no, el otro día no, ayer mismito lo escuché a Valdivia que decía tenemos un problema, que si usted no aparecía se terminaba el negocio. Estaba preocupado. Valdivia estaba realmente preocupado, Gómez. ¿Se imagina? ¡Valdivia! Dígame si usted lo vio alguna vez así a Valdivia. Justo él. Y yo lo escuché. De casualidad andaba en el quinto piso de la financiera y él, en su oficina, por el celular, dijo no sé qué hacer, esto está muy mal, estoy preocupado. Yo sé que hablaba con Washington. ¿Entiende? Estaban hablando de usted, Gómez, de lo del hotel, de los inversores extranjeros. Mire, yo no sé qué problemas tienen entre ustedes, pero es seguro que pueden arreglarlos. Como dicen acá en Buenos Aires, hablando, la gente se entiende.

No sabía qué decir, y lo que dije no pareció conformar a nadie. Le juro por Dios que no sé qué está pasando, ya le dije que soy William Puente. Y el rubio cerró los ojos, como con dolor. Y el otro, que había aparecido por detrás y había escuchado todo, le dijo dejalo ya, pues, Tony, está muerto.

Estoy muerto. Allí enfrente otro paisaje, los campos amarillos de Van Gogh, una extensión deformada del cuadro de un jarrón con girasoles que yo había visto alguna vez en algún libro. No está tan mal la muerte. Hay televisor pantalla gigante, hay esposas en las muñecas, hay un cuarto para los invitados. Esto es la muerte. Sirven pollo al spiedo, gaseosa, café express. ¿Ves, Cynthia? No es aburrido. No, que Marielita no mire, ella no tiene nada que ver. Vení, sentate acá en la cama, contame qué tal Montevideo. Ah, claro, aburrido también. Yo te dije. Acá, en cambio, tenemos la muerte. Si te quedás un rato, en una de esas en medio de la noche viene ese Valdivia y nos mata a los dos. No, la nena que no entre. Los dos, nosotros dos en los campos amarillos. ¿Te imaginás? Como cuando éramos novios. Ya no somos. ¿Por qué viniste? Ah, te enteraste de que estoy muerto. No sé cómo, si el morocho lo dijo hace un rato. Pero sí, mejor que estés acá. Tenía que morirme para que vinieras.

“Dejalo ya, Tony, dejalo”. No, Tony, no me dejes. Yo soy un empleado de Banco, no soy Gómez. Te digo la verdad. Vení, Cynthia, decile, vení, no te vayas, decile quién soy. Vení. Vení. ¿Qué le pasa, Puente? ¿Se siente mal? ¿Quiere una aspirina? Aspirina. Golpes en la cara. Bofetadas mano abierta. Aspirina. No es el rubio. El rubio está atrás, dice esperá, cojudo, no ves que tiene fiebre, traele un analgésico al señor Gómez, vamos pronto ya. Vaso, agua, Tetralgin. Televisor, cable, control remoto. Las luces de los autos se espaciaban en la noche. Por la ventana abierta entraba la brisa de marzo. Podía gritar si quería. Podía alertar a alguien. Pero no. Ellos sabían que, por alguna razón, yo no iba a gritar, no iba a pedir auxilio. Que hubiera un balcón terraza implicaba un edificio de departamentos. Por las luces de los autos que pasaban tras la cortina debía ser planta baja, a la calle. Pero los autos iban demasiado rápido, como si más que una avenida fuese una autopista. O quizá no, quizá era la fiebre: balcón terraza, autopista, edificio caro; segundo piso quizá, quizá fiebre. El barrio podía ser Caballito. Habría vecinos. Habría custodia privada en planta baja. Seguramente me habían subido en un ascensor de servicio, desde el garaje. Pleno mediodía. Estos tipos no le tenían miedo a nada. A pleno mediodía mostrando armas en Retiro. Policías. Desmayando gente a culatazos. Los policías son capaces de hacer cosas así. Policías o algo peor.

Afuera, en el living, el sonido de una partida de dados, rubio y morocho generala mano a mano. No hay nada más aburrido que un juego de a dos. Fiebre. Si venía Valdivia jugábamos los cuatro. Teléfono. Sí, sí señor. Sí, cómo no señor Valdivia. Sí, señor, el señor Gómez está bien, está muy bien, todo en orden. Puerta. Luz. Rubio. Celular. Fiebre. La voz de Valdivia. Hola querido escuchame bien no puedo ir tenés que esperar un poco si necesitás algo se lo pedís a ellos adiós cuidate pues. Ruido de colgar el teléfono, tono de ocupado. Ni tiempo para reaccionar. Nada. Habló Valdivia. ¿Habló? Le hubiera dicho, por la voz se hubiese dado cuenta. Tendría que haber hablado. No soy Gómez, le hubiera dicho. Pero no dije nada. Luces de autos espaciándose en la ventana. Por la noche abierta, brisa de marzo. Podía gritar si quería. Pero no. Gómez, en mi lugar, no lo hubiera hecho.

© 2001, Diego Paszkowski

© 2001, Editorial Sudamericana S.A.